München, 22.04.2020 Der 23. April wird von den Brauern seit über einem viertel Jahrhundert als „Tag des Bayerischen Bieres“ gefeiert – der Geburtstag des Bayerischen Reinheitsgebotes von 1516.

Doch in diesem Jahr ist den Brauern das Feiern gründlich vergangen. Viele stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Corona-Pandemie beraubt sie zweier ihrer Absatzwege: Zum einen ist der Export Bayerischen Bieres weggebrochen, der zuletzt fast ein Viertel der bayerischen Bierproduktion ausmachte, mehr als in jedem anderen Bundesland. Zum anderen trifft sie der Stillstand der Gastronomie, über die sonst weitere gut 20% der Bierabsätze erfolgen.

Im Mittel über die gesamte Branche ist etwa Hälfte des Umsatzes verloren, zumal durch die herrschenden Ausgangsbeschränkungen (keine privaten Grill-Partys, keine heimischen Familienfeiern, …) auch das Flaschenbiergeschäft schwächelt.

Einzelne Unternehmen, die in besonderem Maße vom Absatzweg Gastronomie oder Export abhängen, trifft es noch deutlich schlimmer.

Was sie aber vor allem beklagen: Es fehlt ihnen eine klare Perspektive.

Beim Bayerischen Brauerbund, der die Interessen der rund 650 Brauereien im Freistaat vertritt, hat man größtes Verständnis dafür, dass im Vordergrund allen Handelns der Politik der Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen steht. Dieser Ansatz sei „richtig, weil alternativlos“. Der Ausbreitung des Coronavirus habe man nur durch massive Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Menschen begegnen können – unter Inkaufnahme enormer wirtschaftlicher Schäden.

Nun aber sei die Politik gefordert, auf besondere Probleme auch mit besonderen Maßnahmen zu reagieren und den in ihrer Existenz bedrohten, oft Jahrhunderte alten Familienbrauereien eine Perspektive zu bieten, heißt es aus der Münchner Verbandsgeschäftsstelle.

Er kritisiert, dass der Bayerische Ministerpräsident auf Fragen nach den Perspektiven einer Wiedereröffnung der Gastronomie gerne auf Ischgl, Heinsberg oder Mitterteich verweise, wo seines Erachtens Veranstaltungen mit Alkoholausschank mit verantwortlich zu machen seien für Corona-Hotspots, woran er nun die fortdauernde Stilllegung eines für die Brauer existenziellen Absatzweges festmache.Brauer-Präsident Georg Schneider macht aus seiner Enttäuschung kein Hehl: „Sechs Wochen weiterer Stillstand mit Ankündigung ohne ein klares Bild, wie es dann weitergeht – hier hätten sich die Brauer mehr versprochen.“ Denn bislang halten sie nur die vage Ankündigung des Ministerpräsidenten in Händen, er hoffe, Pfingsten nicht näher benannte Lockerungen des gastgewerblichen Shutdowns einräumen zu können. „Das ist für Unternehmer, die um ihre nackte wirtschaftliche Existenz, das Lebenswerk von Generationen bangen, zu wenig!“ so Schneider.

Söder lasse dabei aber einen erheblichen Lernprozess der Bevölkerung völlig außer Betracht. Er übersehe, dass die kritisierten Feiern ja nicht etwa im vollen Bewusstsein des erheblichen tatsächlich bestehenden Infektions-Risikos veranstaltet wurden, sondern mit einem Gefühl der Sicherheit und Sorglosigkeit. Das aber sei unterdessen einer, so Schneider „realistischen Risikoeinschätzung nahezu der gesamten Bevölkerung“ gewichen.

Verständnis zeigt man beim Brauerbund für die Absage von „Großveranstaltungen“ bis Ende August. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass diese Absage aller Volksfeste und Dulten bayernweit die heimische Brauwirtschaft heuer rund 1 Mio. hl Absatz koste – unwiederbringlich!

Schneider bemängelt außerdem, dass niemand ihm bislang habe sagen können, wann eine „Großveranstaltung“ anfange. Er wisse gerne, ob er im Herbst Veranstaltungen mit 250 Gästen zusagen könne oder eben nicht.

Vor allem aber kritisieren Bayerns Brauer, dass bei der bislang unbefristeten Stilllegung des Gastgewerbes Bars und Diskotheken, Speisegaststätten, Terrassencafés oder weitläufige Biergärten über einen Kamm geschoren und zu anhaltender Untätigkeit verdammt werden. Dabei sind nach Ansicht des Brauerbundes die gesundheitlichen Risiken wie auch die Möglichkeiten ihrer Begrenzung von Gaststättentyp zu Gaststättentyp unterschiedlich zu bewerten.

„Ein großer Biergarten, locker bestuhlt unter Einhaltung klarer Abstandsregeln, bei dem die Gäste sich Speisen und Getränke selbst abholen, in der Warteschlange stehen wie sonntags beim Bäcker – ich vermag nicht zu erkennen, warum das Ansteckungsrisiko hier größer sein sollte als am Isarufer oder im Englischen Garten“, so Schneider. Auch hätten die Gemeinden es seines Erachtens in der Hand, vorhandene Freischankflächen soweit auszudehnen, dass die genehmigte Bestuhlung erheblich entzerrt und ein Ansteckungsrisiko minimiert werden könne.

„Wer daheim gemeinsam am Mittagstisch sitzt, dem sollte man auch den gemeinsamen Besuch eines Biergartens gestatten“, so der Brauerpräsident.

Die Standesvertretung der Brauer will dabei nicht undankbar sein. Man wisse um den Wert der angebotenen Hilfen des Bundes wie des Freistaates und nehme die Möglichkeiten z.B. der Kurzarbeit gerne in Anspruch. Bei der Bewertung von Steuerstundungen oder der Gewährung staatlich verbürgter Kredite dürfe jedoch nicht übersehen werden, dass die Inanspruchnahme dieser Hilfestellungen das Liquiditätsproblem der Branche nur verschiebe. Die Brauwirtschaft könne im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen nicht darauf hoffen, dass der im März, April und Mai unterlassene Konsum später nachgeholt wird. „Niemand trinkt im August das mehr, was er in der Starkbierzeit oder am herrlichen Osterwochenende in der Gastronomie nicht konsumierte“, erläutert Schneider.

Vor diesem Hintergrund geht es den Brauern nicht mehr um bloße Hilfestellungen, um die Krise irgendwie zu überwinden: „Die Brauwirtschaft braucht jetzt ein Rettungspaket, wenn wir die einzigartige Bierkultur im Land über die Krise hinweg sichern, wenn wir die mittelständische Struktur unserer Branche mit ihren vielen familiengeführten Traditionsbrauereien erhalten wollen“, so Brauerpräsident Schneider.

So fordert der Brauerbund beispielhaft, die Möglichkeiten auszunutzen, die das EU-Recht bietet und für kleinere Brauereien mit einem Ausstoß von bis zu 200.000 hl pro Jahr – immerhin 90% aller Betriebe – die Biersteuer wieder zu senken, die einseitig zu ihren Lasten 2003 angehoben wurde.

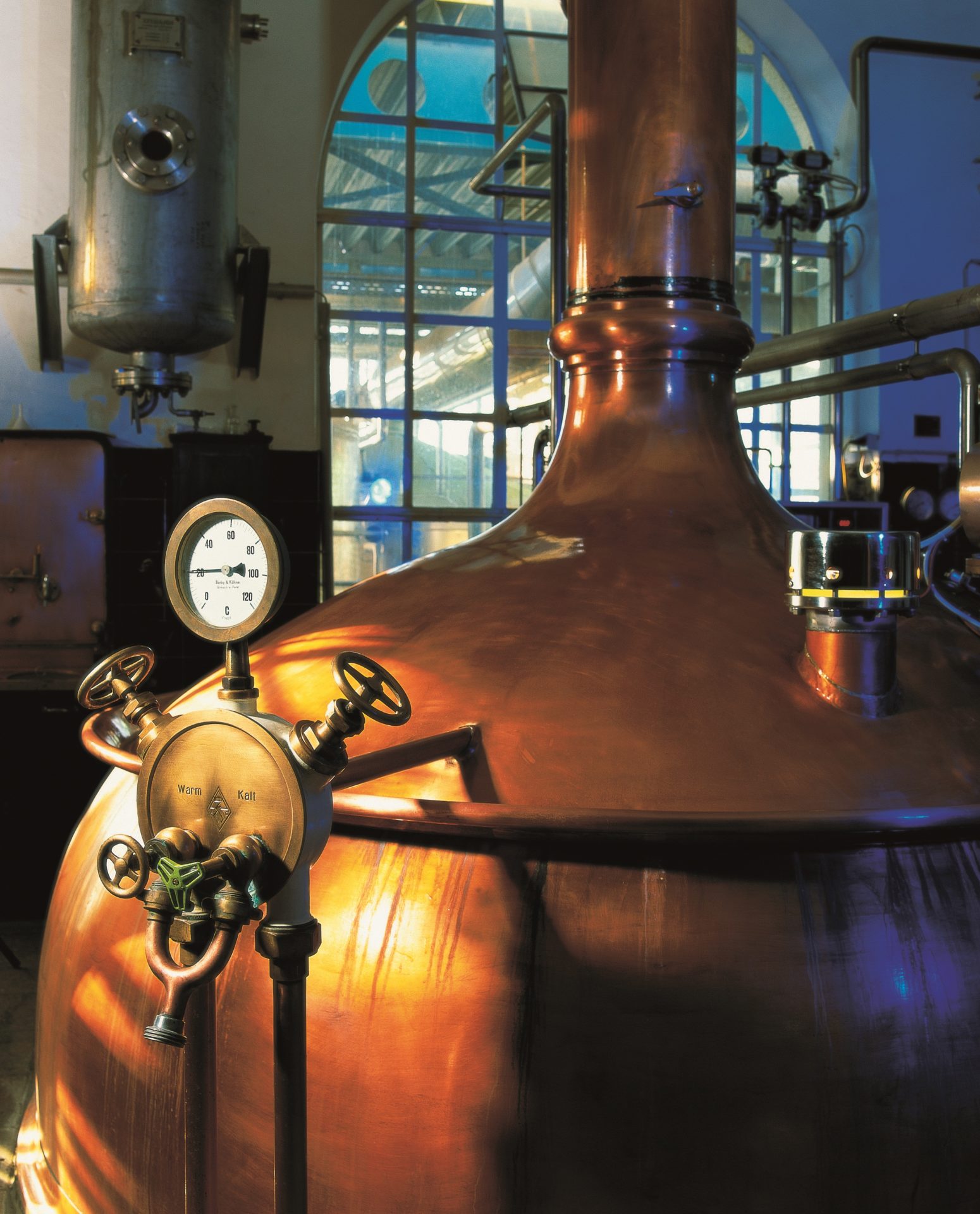

Die bayerischen Traditionsbrauereien sind nach Ansicht des Brauerbundes für den Freistaat identitätsstiftend nach innen und imageprägend nach außen. Sie besitzen „hohe kulturelle Systemrelevanz“, was eindrucksvoll dadurch bestätigt wird, dass erst jüngst die Deutsche UNESCO-Kommission in Abstimmung mit Bund und Ländern das handwerkliche Bierbrauen in Deutschland zum Immateriellen Kulturerbe erklärt hat. Dem muss auch die Unterstützungsbereitschaft des Freistaates Rechnung tragen, damit es am „Tag des Bayerischen Bieres“ auch in Zukunft noch etwas zu feiern gibt.